Эволюционная теория и биологическая эволюция

Понять, как развивается живое, нельзя без понимания, как оно организовано. Поэтому начнем с того, что жизнь сложна. Или, как говорят ныне в науке, это сложная самоорганизующаяся система. А самоорганизующиеся системы — самые сложные, и наука еще не научилась уверенно в них разбираться.

Умами биологов постепенно овладевает мысль о том, что «жизненная» сложность не может быть сведена к какой-либо одной форме или системе. Эта мысль становится одним из краеугольных камней в теоретическом фундаменте биологии.

Сопровождается этот процесс отказом от идеи, которая еще недавно была в числе святая святых биологов: организм, искони считавшийся единственно первичной организованной формой жизни, потерял право на приоритет. Укрепляется убеждение, что в живом покрове Земли изначально есть множество подчиненных друг другу систем, обладающих различными степенями организованности…

Удивительно, что еще совсем недавно безраздельно господствовал взгляд совсем иной. Сравнивая его с ныне господствующим, остается поражаться решительности происходящего в биологии «пересмотра» ее основ. Еще и лет тридцать назад целостной «единицей» живого признавалась только особь. Надорганизменные системы, биоценозы или популяции, скажем, не считались таковыми, их сводили к сумме особей, либо даже вовсе отрицали их существование.

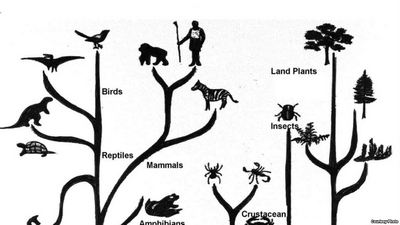

Подобные ошибочные толкования (они и ныне встречаются) истоком своим имеют недостаточность знаний о сложности живого. До сих пор очень распространены попытки создавать единые иерархии живых систем по типу «лестницы», что приводит к сведению воедино разнородных явлений природы, систем совершенно различных по степени универсальности, как способных, так и не способных самостоятельно существовать и воспроизводить себе подобных. Такой односторонностью грешат даже виднейшие теоретики. Вот, скажем, систематизация, предложенная одним из крупнейших дарвинистов, Иваном Ивановичем Шмальгаузеном: первичная живая частица, клетка, организм, популяция, вид. Ясно, что в этой системе первые три названия «принадлежат» другому ряду, нежели последние два.

Подобные иерархии строили многие, но, как правило, словно в тестах, определяющих способности к логическому мышлению, в них всегда можно отыскать выпадающие звенья, принадлежащие «другому» ряду.

На самом деле жизнь организована в несколько иерархических рядов соподчиненных систем. Притом не все системы связаны между собой именно иерархически. Мысль о том, что изначально жизнь была организована в несколько форм, выдвинул В. И. Вернадский. Он утверждал, что укоренившийся взгляд на «первородность» организма и вторичность, производность всех остальных форм жизни не соответствует биогеохимическим закономерностям. Процесс возникновения жизни должен был сразу облечь ее в комплекс сложных форм. Первичные особи создавались природой одновременно с первичными видами, биоценозами и биосферой. Надорганизменные системы, таким образом, столь же древни, как и сама жизнь.

Удивительно, но «монополия» организма в биологии была настолько стойкой, консерватизм здесь оказался столь упорным, что эти идеи долго оставались в тени. Именно поэтому концепция об одновременном становлении нескольких форм организации живого (организменной, популяционно-видовой, биоценотической и биосферной) так медленно завоевывает позиции.

Идеи Вернадского получили признание во многом благодаря развитию в эволюционной теории популяционного подхода; со временем единицей эволюции стала считаться популяция, а не особь, в биоценологии биоценоз был признан целостной системой, не сводимой к группе индивидов, в теоретической биологии стала популярной общая теория систем.

Среди многочисленных форм организации живого важно различать основные, то есть первичные высокосамостоятельные, универсальные, устойчивые системы, связанные между собой иерархическими и сетчатыми отношениями. Именно они определяют существование и эволюцию жизни. Это организменная, популяционно-видовая, биоценотическая и биосферная формы.

Тут, правда, надо подчеркнуть одно характерное свойство живого, делающее его систематизацию и классификацию головоломкой для ученого: расплывчатость границ между его системами, дискретность которых не вызывает сомнений, если принимать во внимание только типичные случаи. Даже между четырьмя формами первичного ряда систем, как ни капитальные их различия, есть переходы. Скажем, в зарослях камыша, пырея, мятлика лугового невозможно отграничить, «индивиды», особи здесь плавно «переходят» в колонию, популяцию и фитоценоз. Бамбук-сеянец может разрастаться подобным образом даже на десятки гектаров…

За миллиарды лет каждая из этих форм претерпела огромные эволюционные преобразования. Усложнялись структурные компоненты у организмов. Сначала нуклеотиды и макромолекулы, затем — органеллы, уже на одноклеточной ступени достигшие большого разнообразия. Затем у одноклеточных разнообразятся формы жизненного цикла. У многоклеточных постепенно возникает сложная система тканей, органов и их блоков. На новой основе расчленяются фазы жизненного цикла. И так далее.

Крупные этапы эволюции следует выделять и при рассмотрении популяционно-видовой, биоценотической и биосферной форм существования живого. Но, к сожалению, хорошо изучены ныне лишь главные ступени эволюции организмов, много хуже дело обстоит с видовой формой, а системы же биоценозов и биосферы изучены и вовсе плохо.

Из всех этих форм существования жизни особо интересна для эволюциониста популяционно-видовая форма. Дело в том, что только эта форма может быть полем деятельности естественного отбора. Макромолекула, клетка, орган, высший организм — жестко детерминированные системы. Их блоки настолько спаяны, что внутри них естественный отбор действовать не может. Другое дело — компоненты популяции: с одной стороны, они связаны «не намертво», с другой — достаточно зависимы друг от друга.

Сложилось так, что именно популяция и вид стали специфической системой связей между молекулярными, клеточными, тканевыми, организменными, семейными и другими структурами.

Важно еще, что способность вида к эволюции — лишь возможность. Возможность, не гарантирующая ее реализации. Дальнейшее зависит от характера взаимодействий вида со средой, при этом главное здесь — внутренняя организация самого вида. Еще Дарвин обратил внимание на то, что широко расселенные и политипические виды, доказав свои достоинства в прошлом, имеют больше шансов преуспевать и в будущем.

Поскольку вид может пребывать неопределенное время в устойчивом состоянии и в то же время эволюционировать, это понятие внутренне противоречиво. Вид — это и результат эволюции, и здесь он выступает в относительно стабильном состоянии, качественно определенен, целостен, приспособлен к среде, устойчив, обособлен от других групп; но вид — это и узловой пункт и активный носитель эволюции, и тут он менее определенен, лабилен, обладает расплывчатыми границами.

Следует отметить, что образование, достигшее популяционно-видового уровня, имеет гораздо более расплывчатые очертания и гораздо более многообразно по проявлениям, чем идеал вида, по определениям систематиков. Лишь немногие из миллионов популяций и рас, прошедшие испытания отбором, достигают уровня «хорошего вида», лишь немногие оказываются долгосуществующими, еще меньшее число видов способно к длительной эволюции и к образованию «пучков» новых групп.

Противоречивость, лежащая в основе вида, временная и пространственная,— основа ошибок и односторонних толкований этого явления исследователями. В целом сейчас уже ясно, что без изучения статики вида невозможно понять его эволюции, что вид это необходимая форма, в которой осуществляется жизнь. Это не значит, правда, что споры вокруг проблемы вида заглохли, как, впрочем, вокруг всех других проблем эволюционной теории.

Движущие силы

Итак, арена деятельности эволюционных сил — популяция и вид. Сами же движущие силы эволюции — результат взаимодействия очень многих факторов. Из них, однако, необходимых и общих, таких, без которых не может идти эволюционный процесс, немного. Открытые впервые Дарвином основные факторы ныне хорошо изучены и подтверждены. Материалом для эволюции служит наследственность и изменчивость. Единственным направляющим ее фактором — естественный отбор как результат борьбы организма за существование. В свою очередь результат отбора — приспособленность его к среде. Проблему приспособления к среде — проблему адаптации — можно считать центральной проблемой эволюционного процесса.

Выглядит эта проблема так: не всякая изменчивость удерживается в поколениях, а лишь та, которая наиболее целесообразна в данных условиях. Так возникла приспособленность организма к среде, организмов друг к другу и частей организма — к целому. На эту особенность живого обратил внимание еще Ламарк. Но он решил попросту — организмам изначально присуща способность изменяться целесообразно, стремление к прогрессу «заранее» задано. Таким образом, проблема была снята. Ее заменило чисто мольеровское объяснение — маслянность свойство масла,— которое, увы, допускают ученые и сейчас.

Чарльзу Дарвину удалось приступить к решению этой проблемы. Основатель эволюционной теории — в отличие от Кювье и Ламарка — пришел к выводу, что приспособленность организма относительна, а не абсолютна, и доказал, что свойство это не может не быть относительным, так как механизм эволюции связан с отбором неопределенных, ненаправленных изменений; как только отбор перестает совершенствовать организм, не изменяется более и степень его целесообразности.

Правда, многие последователи Дарвина и биологи более позднего времени на этом основании пришли к ошибочному выводу, что степень приспособленности вовсе не развивается во времени, что у высших и низших, у бактерий и человека, она одинакова. Выживают ведь и те, и другие.

И вот как то англичанину Ту Дею пришел в голову очень простой способ количественного измерения степени целесообразности: по выживаемости, то есть отношением числа родившихся к числу умерших. В прогрессивном ряду живых существ число родившихся падает. Но падает необычайно и смертность — получается, что «вклад» каждой особи в прогресс популяции увеличивается. И вот выяснилось, что «экономичность» живого на протяжении миллиардов лет эволюции вырастает на одиннадцать — четырнадцать порядков величин. Другими словами, на четырнадцать порядков меньше вероятность того, что одна средняя особь вида бактерий внесет вклад в жизнь своего вида, чем одна особь обезьяны, антилопы и прочих…

Однако вернемся к логике рассуждений Дарвина. Следующим его выводом было: количество родившихся у любого вида всегда превышает количество доживших до половой зрелости. Совокупность причин, вызывающих это падение численности, он называл борьбой за существование.

Теперь эта метафора в результате работ экологов, биоценологов и экспериментальных эволюционистов получила расшифровку. Мы хорошо знаем и условия конкурентной борьбы и стимулирующего или, напротив, «убивающего» действия массы разных внешних для организма и внутренних условий его существования. Родившемуся поколению противостоят хищники, паразиты, конкуренция, погода, климат, землетрясения и так далее. В результате оставляют потомство лишь особи, прошедшие естественный отбор.

В свою очередь, как предположил Дарвин далее, отбор бывает поддерживающим или преобразующим. То есть гибель или процветание части вида может носить избирательный характер: может выжить «средняя» характерная для вида особь, или, напротив, «крайние» варианты. В зависимости от этого вид либо стабилизируется, либо изменяется, развивается в каком-нибудь одном направлении или нескольких сразу, если он представлен многими популяциями.

Таковы, в самом кратком изложении, «основы дарвинизма» — учение о факторах эволюции. Чтобы представить себе, как обстоит в этой области дело сейчас, нужно вспомнить об основных событиях в биологической науке, происшедших за столетие, отделяющее нас от Дарвина.

Как известно, наследственность и изменчивость в эпоху Дарвина были общими понятиями. Механизм наследственной изменчивости был открыт благодаря успехам новой науки — генетики, которая возникла специально как отрасль знания, его изучающая. Что это за механизм, теперь всем известно — это мутационный процесс, законы которого хорошо изучены, плюс рекомбинации на всех уровнях.

Открытия генетики были, как теперь ясно, совершенно необходимы для развития эволюционной теории, и сейчас кажется удивительным факт, что быстрый прогресс этой науки послужил толчком к оппозиции ее дарвинизму.

Причиной столкновения менделевской генетики с дарвинизмом, как известно, стали выводы В. Иоганнсена из серии опытов с чистыми и смешанными линиями фасоли, которые якобы доказали, что естественный отбор не может играть творческую роль, создать что-либо новое. Другим толчком к оживлению антидарвинизма оказались данные Де Фриза. Этот исследователь наблюдал у растения энотеры так называемые макромутации, ведущие к крупным изменениям в организме.

Увлекшись открытиями, которые следовали тогда одно за другим, генетики перестали придавать решающее значение естественному отбору, решили, что ход истории живого убедительно объясняет одна лишь наследуемая изменчивость. В результате появилась целая группа недарвинистских теорий вроде мутационизма и т. п.

Генетики, критикуя классический дарвинизм за уступки ламаркизму, были убеждены, что ламаркистские тенденции присущи ему органически. Как ни странно, ни последовательные дарвинисты, ни их противники не замечали, что при «прямом» наследовании приобретенных свойств естественный отбор тоже оказывается «ненужным» природе.

С другой стороны, продолжал развиваться целый комплекс традиционных наук, накапливающих материал о различных системах организма и их функциях. Физиология, эмбриология и прочие отрасли, развиваясь в отрыве от генетики и рассматривая уникальную приспособленность организмов к среде «со своей колокольни», стали обращать внимание только на приспособительную роль, адаптивность возникающих изменений. Отсюда возникло убеждение, что эволюцию можно объяснить прямым влиянием среды на организм и наследованием приобретенных признаков,— неоламаркизм.

Параллельно время от времени оживали в биологии и телеологические, виталистские концепции, берущие начало еще от Аристотеля, но в наше время находящие себе почву в областях, где накапливались факты, не получая объяснения. А таких областей в биологии становилось все больше. Перед исследователем все в новых и новых ракурсах открывался великолепно отлаженный, тончайшим образом отрегулированный живой мир, а в объяснениях его происхождения зияло еще довольно много провалов, и, что хуже, едва закрывались одни, появлялись новые.

Долгое время в последарвиновский период концепции естественного отбора не хватало фактов. Она вынуждена была опираться на аналогии с искусственным отбором, на косвенные доказательства, связанные с исследованиями не самого естественного отбора, а его результатов.

Но постепенно начали ставиться эксперименты по изучению факторов эволюции, данных копилось все больше, главное же — такие данные стала поставлять сама генетика. С этого начался новый синтез эволюционной теории. «Эволюция, современный синтез» так называется книга Дж. Хаксли, после появления которой многие стали называть нынешний этап в развитии дарвинизма синтетической теорией эволюции. Книжка вышла во время второй мировой войны, начало же новому этапу было положено много раньше — работами популяционных генетиков, с одной стороны, биогеоценологов — с другой, и физиологов и эмбриологов — с третьей.

Этап этот характерен изучением микроэволюционных процессов, идущих внутри популяции, пусковых моментов эволюции, начальных стадий приспособления и формообразования, которые, в конце концов, ведут к видообразованию.

Занимается синтетическая теория и проблемами макроэволюции, считая, что они принципиально не отличаются от тех, что относятся к событиям внутри вида, и рассматривая эти два процесса как две стороны единого процесса эволюции.

Подавляющее большинство биологов, так или иначе, поддерживает сейчас эту теорию, то есть современный дарвинизм.

Дарвиновские факторы эволюции в «переводе» на нынешний биологический язык выглядят так: мутации, изоляция, популяционные волны, естественный отбор. Правда, единодушно признаются только два из них — два «средних» уже предмет дискуссии. Изоляция — явление сложное, есть много ее видов: географическая, экологическая, физиологическая, поведенческая.

Популяции, живущие на разных островах, изолированы географически, популяции, обитающие на одном лужке, — но время цветения у них разное — разделены эколого-физиологически.

Вокруг значения фактора изоляции для видообразования идут споры. Скажем, Эрнст Майр, один из «столпов» синтетической теории, с трудом признает возможность видообразования без географо-экологической изоляции. А между тем видообразование организмов, живущих бок о бок, может благополучно идти, если в популяции образуются феногруппы с разными, например, сроками размножения.

Такой фактор, как популяционные волны, признается тоже не всеми, хотя считается важнейшим многими корифеями синтетической теории: экологи установили, что численность популяций колеблется, в одни годы много пушнины, в другие — яблок, в третьи, скажем, невероятное количество лебеды; и время этих колебаний бывает разным — от месяцев до столетий, разная у разных видов и величина колебаний.

Так вот изменения численности меняют концентрацию мутаций в популяции, а это важно для дальнейшего видообразования. Спор идет лишь о том, являются ли популяционные волны самостоятельным фактором эволюции или следствием других.

Среди «необщепризнанных» факторов, надо сказать, встречаются очень важные. Одна из особенностей синтетической теории эволюции — как раз та, что она «присвоила» (потому она, кстати, так и называется) некоторые из факторов, фигурировавших ранее даже в антидарвиновских теориях. Правда, сейчас они предстают не совсем в том виде, в котором выглядели «в руках» антидарвинистов.

Так, американский биолог Ч. Девенспорт и француз Л. Кено полвека назад выдвинули концепцию так называемого преадаптационизма, опирающуюся на уже упоминавшиеся опыты Де Фриза, обнаружившего макромутации.

Как все антидарвинисты, преадаптационисты отвергали естественный отбор, предполагая процесс эволюции в таком виде: у крота, скажем, сначала возникает безглазие и роющая конструкция конечностей, а потом зверь ходит по миру, ища подходящую среду обитания и способ употребления нового органа.

Теория эта в целом была несостоятельна, но ученые доказали сам факт существования мутаций, возникших как готовое приспособление. И преадаптация стала одним из факторов эволюции в синтетической теории. Фактор этот действует, если приспособление оказывается согласным со средой, и бездействует, если условия неблагоприятны. Он не является самодовлеющим и не противоречит естественному отбору. Но не учитывая роли преадаптации как определенной фазы в эволюционном процессе, мы не можем объяснить появления ни одного крупного новшества, так как выяснилось, что именно крупные новшества имеют преадаптивную фазу.

Скажем, в дельте реки падает градиент солености; если рассмотреть живущие в этих местах популяции рыб, крабов или раков, то выяснится, что некоторые из морских животных приобретают постепенно способность переносить пресную воду и, наоборот, некоторые пресноводные, заплывая в море, обретают возможность жить в соленой воде. Так вот, оказалось, что в популяциях, скажем, пресноводного вида существуют мутанты, которые заранее способны переносить большую соленость, чем миллион их собратьев. В условиях пресной воды эта мутация нейтральна, она «ждет» своего часа и при изменениях условий обретает решающее преимущество.

Пути, по которым следует жизнь

Осталось рассмотреть, что же получается в итоге действия главных эволюционных факторов. Какие пути выбирает себе жизнь?

Одна из главных установленных наукой закономерностей — адаптивный характер процесса эволюции. По значению равна ей необратимость этого процесса.

Как и все в нашем мире, закон этот не имеет абсолютного значения. Так, теоретически допустимо, что у монозиготной линии может возникнуть одна генная мутация, а потом — мутация обратная по этому самому гену, тогда перед нами — чистая обратимость. Но ведь такое практически никогда не случится, так как надо еще, чтобы одновременно остальной гигантский организм находился при этом в состоянии совершенного покоя, никак не менялся.

Третья закономерность — неравномерность темпов эволюции. Бывают периоды, когда условия среды для данного вида не изменяются, группа стабилизируется, и естественный отбор, как уже отмечалось, отбрасывает все крайние «варианты», поддерживает «среднюю» особь, тип вида. Тогда — подчас в течение миллионов лет — будет поддерживаться статус кво.

Процесс, который еще Томас Гексли назвал персистированием, — «подвид» закона неравномерности развития, и касается он как целых групп, так и отдельных признаков организма. Скажем, энергетическая основа любой клетки — АТФ и некоторые другие вещества — практически не меняется, возможно, уже миллиард лет. То же можно сказать о признаках, относящихся к зародышам высших организмов. Ведь если какая-нибудь деталь эмбриона изменится, то это обычно так разрегулирует — по принципу усилителя — взрослое состояние особи, что ей угрожает едва ли не стопроцентный смертельный исход. Волей-неволей из-за смертности всех взрослых форм, носящих эмбриональные изменения, такие признаки оказываются весьма стабильными. И темп эволюции эмбрионов в сотни раз ниже, чем темп эволюции взрослых форм.

Квантовая эволюция

Пока мы говорили о случаях, когда эволюция замирает. Но знаем мы и прямо противоположные факты — так называемой квантовой эволюции. Термин этот ввел американский эволюционист Симпсон.

Типичный пример крупных разовых преобразований — полиплоидия на основе отдаленных скрещиваний, гибридизация у растений. Это межвидовые, межродовые скрещивания, при которых часто возникает такой геном, который складывается из геномов родителей и далее не расщепляется. Получается тетраплоид, октаплоид и так далее, а фенотипически это новообразование, которое сочетает признаки разных родов и свои «собственные» новые признаки. В последние пятнадцать лет изучены гибридогенные циклы у растений, когда особенно агрессивный генотип при скрещивании поглощает даже несколько геномов и объединяет вместе пять-шесть не то что видов, а родов. Происходит это сравнительно быстро, за десяток лет, то есть при жизни одного поколения наблюдателей. Новая форма при этом уже заранее приспособлена к существованию, понятно почему — ведь она «сложена» из видов с признаками, уже отобранными природой.

Темп эволюционного процесса в таких случаях чрезвычайно ускоряется. Естественно, квантовая эволюция не противоречит дарвинизму, хотя поначалу казалось, что отбору в этом случае места нет…

Иной класс закономерностей эволюции — направления или основные ее пути. Проблему эту Дарвин еще не мог поставить в общем виде, и потому она долгое время была буквально заповедником всяких метафизических теорий, пока основы учения о главных направлениях эволюционного процесса не разработал Алексей Николаевич Северцов.

Северцов изучил морфо-физиологические пути, с помощью которых популяцией может достигаться состояние процветания. Он исходил из положения, что вся эволюция адаптивна. Приобретение популяцией всякого нового приспособления приводит к тому, что она начинает увеличивать численность, расселяется за границы своего экологического и географического ареала и, наконец, распадается на подгруппы. Итак, умножение, расползание и распадение. Все это было объединено под названием «биологический прогресс». Какими же морфологическими путями достигается такое состояние?

Их три.

- Первый — усложнение организации, интенсификация обмена. В этом случае биологическому прогрессу способствует морфо-физиологический, который Северцов назвал «ароморфоз». Ныне термин этот уточнен, и процесс назван арогенезом.

- Второй путь — его знал еще Мечников — это аллогенез, переприспособление, путь без повышения или понижения уровня организации. Пример такого пути эволюции — множество видов антилоп в Африке, равных по своему уровню и приспособленных каждый к каким-то конкретным условиям — саванне, степи, пустыне и т. д.

- Третий путь — когда биологический прогресс достигается путем морфо-физиологического регресса. Многие считают, что вирусы, скажем, это не потомки древнейших живых организмов, а упростившаяся группа, получившая в результате гигантские преимущества.

Если взглянуть на эти пути с экологической точки зрения, легко убедиться, что арогенез увеличивает широту приспособленности: скажем, холоднокровное стало теплокровным животным — широта обитания его стала большей, независимость от среды увеличилась; поведение инстинктивное сменяется разумным — возможности расширяются. Аллогенез лишь сменяет среду; луга — лесами или степью: равное на равное. Третий же путь в экологическом ракурсе — это специализация, а не регресс. Она означает обычно уменьшение числа функций с интенсификацией оставшихся. Наша конечность, скажем, пятипалая, примитивная из примитивных. В ней сохранился стегоцефалий признак, признак первого из сухопутных животных. Копыто же в сравнении с нею претерпело больше изменений, но оно развивалось в сторону специализации, ряд функций у этого органа отпал, одна же интенсифицировалась.

Еще один класс закономерностей некоторые исследователи тоже называют направлениями эволюции. (Вообще с терминологией в этом деле пока еще нет определенности.) Чтобы лучше представить себе, о чем идет речь, опять-таки вернемся к истокам эволюционного учения. Ламарк, создавая первую в истории биологии эволюционную теорию, представлял себе эволюцию как процесс, который удовлетворяет принципу строгого параллелизма. С древнейших времен и доныне — по Ламарку — живое появляется от неживого, произвольно самозарождается жизнь. Возникшие существа под влиянием заложенного в них природой стремления к прогрессу развиваются со ступени на ступень, пока не достигнут вершины. Вершина эта — человек. Такая схема, телеологическая в сущности, если ее изображать графически, напоминает ржаное поле: все, что появилось, идет вверх.

Дарвин, наблюдая за действиями селекционеров, установил, что они создают многие породы животных и сорта растений из немногих основных форм, основа селекции — движение от единообразия к разнообразию. Этот принцип, названный им дивергенцией, Дарвин перенес на всю природу.

Несколько десятилетий назад эта первоначальная формулировка была несколько переименована и расширена, стали говорить об адаптивной радиации. Но суть этого утверждения в настоящее время полностью сохраняется. Оно было подтверждено экспериментами и наблюдениями на культурных и на диких видах. Принцип дивергенции лежит в основе наблюдаемого ныне разнообразия. Принципы отбора, на основании которых происходит процесс дивергенции, известны. Но есть и сейчас, особенно среди палеонтологов, сторонники изначально параллельного и даже конвергентного (от разного к сходному) развития живого. И хотя в ортодоксальном виде эта позиция опровергается многочисленными фактами, иллюстрирующими дивергентное происхождение современного разнообразия видов, вести борьбу с нею следует все же без особого запала.

Слишком мало мы знаем о пред биологической эволюции, и очень возможно, что появление жизни было не строго монофилетическим, что она возникла в разных точках или в нескольких вариантах сразу или что процесс этот начинался несколько раз.

То же самое можно сказать и о проявлениях параллелизма и конвергенции — схождения в биографии каких-либо больших отдельных групп живого. Так, Татаринов, работая над звероподобными ящерами (териодонтами), обнаружил очень интересные факты, подтвердившие, что параллелизм и конвергенция играют на самом деле более значительную роль в эволюции, чем когда-то представляли себе это классики дарвинистской палеонтологии.

Как извлечь закон из «ископаемого» состояния!

Наконец, зададим себе такой вопрос: а каков источник информации об эволюции? Ведь прямому наблюдению эволюционный процесс недоступен. Картина эволюции составляется на основании перешедших в ископаемое состояние остатков организмов и следов их жизнедеятельности. Но ведь ни один фактор эволюции в ископаемое состояние не переходит… Это и создает колоссальное количество противоречий в биологии и прежде всего затруднения с методами.

Невозможно «подсмотреть», как идет эволюция; процесс ее растянут во времени и скрыт от глаз. Исследователю приходится монтировать «фильм» об эволюции из бесконечного множества неподвижных «кадров» — наблюдений. При этом еще не известно или не всегда известно, какие из них дублируют друг друга, куда какой кадр ставить, какие из них вообще «не отсюда», какие сняты неверно или не в том свете, и возникает подчас сомнение, с начала ли показывается фильм. Не удаются пока и «мультипликации» — модели процесса. Слишком он сложен для них и слишком много в нем неизвестных.

Уже давно сторонники самых разных направлений в эволюционной теории сошлись на том, что единственный способ исследования — изучать законы, ныне действующие, и осторожно экстраполировать их в прошлое. Это метод актуализма.

Действующие ныне факторы и их взаимодействие наука исследует экспериментально. Эксперименты эти воспроизводимы. Словом, научная работа ведется обычным для современного естествознания способом. В результате сложилось полностью обоснованное учение о микроэволюции, то есть об эволюционном процессе, идущем внутри видов. Нельзя сказать, что учение это уже завершено, перед учеными еще стоит масса сложностей, но комплекс точных представлений в этой области уже есть. Можно даже утверждать, что ныне действующие факторы эволюции исследованы.

Трудность заключается в экстраполяции. В проблеме, как далеко мы можем «заходить» в прошлое, и имеем ли мы вообще на это право. Дарвин молчаливо, а потом, когда он поближе познакомился с геологическими данными, уже и «вслух» утверждал вечность законов природы; то, что действует ныне, по его мнению, действовало и в прошлом.

Такая точка зрения вызывала большие возражения уже в XIX веке. Среди геологов, палеонтологов и биологов-неокатастрофистов, последователей Кювье, нашлись ее противники. Было высказано много «лишнего», но одна из идей оппонентов оказалось в целом правильной — мысль о том, что сами эволюционные законы тоже эволюционируют, претерпевают изменения.

Легко предположить, что взаимодействие факторов эволюции три миллиарда лет назад было совсем иным, чем сейчас, и у бактерий сейчас оно иное, чем у обезьян, у растений — иное, чем у животных. Своеобразие организации определяет и своеобразие развития. Ведь если, скажем, у организма наследственное вещество еще даже не организовано в хромосомы, то и факторы эволюции такого организма будут проявляться по-иному, чем у высших животных. Например, отбор окажется не столь точным, иная будет изменчивость и так далее.

И потому — лишь если мы говорим о сравнительно недавних временах и о тех таксонах, которые представлены и в наше время довольно полно, все сто процентов биологов проголосуют за дозволенность экстраполяции. Но если речь идет о миллиарде лет, то есть когда мы переходим к палеозою или протерозою, к тем временам, к которым относится возникновение самых крупных групп — типов организации живого, нас могут ждать неожиданности.

На этом основании была высказана не раз точка зрения, что дарвинизм правилен только для современности, но совершенно неприменим для далеких эпох.

В целом такой вывод был бы неверен. Как показали результаты многочисленных исследований, проведенных на самых различных современных группах животных и растений, которых мы с полным правом можем рассматривать как представителей прошедших исторических периодов, эволюционный процесс базируется на естественном отборе. Однако сам естественный отбор под влиянием других факторов, меняющихся со временем, выступает в разных вариантах.

Мы не можем еще с достоверностью установить полную картину эволюции, мы лишь нащупываем какие-то ее основы, поэтому мы должны с особой бережностью относиться ко всем фактам, ко всем деталям, если только это на самом деле детали реальности, а не гипертрофированное, искаженное их толкование.

Как ни странно, отделить факты от их преждевременного объяснения стало существенной задачей эволюциониста. Хотелось бы, чтобы за всем сказанным просматривалась мысль о том, что эволюционная теория — незаконченная система, что это совокупность не истин в конечной инстанции, а находящихся в работе проблем.

Естественно, не все из этих проблем «освоены» теорией в равной мере. Эволюционные биологические науки — «поставляющие» эволюционной теории, данные, фактический материал,— развиваются неравномерно, как, впрочем, вообще вся наука. Поэтому теоретическим посылкам подчас остро не хватает фактов, и, наоборот, некоторые вновь открывшиеся факты теория бывает не в состоянии сразу объяснить, и возникают разные точки зрения. Уже приводились подобные примеры из истории эволюционного учения. В наши дни убедительную картину «болезни роста» представляет собою, например, проблема внутренних факторов эволюции, их роли в ее процессе.

«Главное возражение, которое выдвигается против синтетической теории эволюции,— пишет Эрнст Майр, — заключается в ее неспособности будто бы объяснить некоторые эволюционные явления, прежде всего направленную эволюцию, параллелизм и эволюционные тенденции». Конечно, проблема внутренних факторов эволюции не может быть сведена к ее направленности, поскольку сама направленность — результат взаимодействия многих факторов, в числе которых определенную роль играют и внешние, итог противоречивых отношений живого с окружающей средой. И для понимания направленности надо учитывать эволюционное прошлое каждой группы организмов, путь, по которому они развивались. Именно он определяет дальнейший эволюционный путь, накладывает ограничения. Грубый пример: скажем, у обезьяны никаким образом не может возникнуть такой мутации, в результате которой у нее выросли бы перья.

В каждом организме есть целая иерархия «запретов» — от генетических, физиологических, онтогенетических до поведенческих. И все они во всех своих сложных взаимовлияниях, в конечном счете, предопределяют путь, по которому станет развиваться он дальше. Но предопределение это не жесткое, оно «оставляет место» для вариантов, мало того, само «предусматривает» их обязательность. Так, аппарат, регулирующий в организме мутационный процесс, под влиянием обстоятельств, иногда и внешних, подчас перестраивается «на другой режим работы», и вместе с ним меняют характер и сами мутации.

Рассуждая об этой проблеме, нельзя не отдать должное замечательной идее Ивана Ивановича Шмальгаузена о стабилизирующем отборе. Это, пожалуй, наиболее крупное дополнение к эволюционной теории после учения о популяции. Иван Иванович рассматривал эволюцию именно как регулируемый процесс и дал научное обоснование идее о закономерном его характере. Он парадоксальным образом поставил в центр рассуждений не изменяемость органических форм, а их устойчивость, способность в меняющихся ситуациях сохранять «норму». Вот этот «динамический режим», сам по себе итог эволюции, по его мысли, направляет ее дальнейшее течение. Таким образом, Шмальгаузену удалось преодолеть противоречие, на которое наталкивается эволюционная теория: ведь мутация «положительная», чтобы не оказаться смертельной для организма, должна изменять его гармонически. И это действительно бывает так,— скажем, если у птицы меняются крылья, то сразу оба, покровительственная окраска появляется на спине и т. д.,— но требует специального объяснения, и Шмальгаузен такое объяснение дал: гармония эта — результат выживания тех особей, которые развиваются на более совершенной системе внутренних регуляций.

Идея стабилизирующего отбора имеет большое будущее, так как на внутренние факторы эволюционного процесса стали обращать специальное внимание преимущественно в последнее время. Ранее же многие дарвинисты «классического» периода недооценивали их, все внимание уделяя «борьбе за существование», то есть внешним факторам развития.

Но Иван Иванович Шмальгаузён, естественно, лишь положил начало решению проблемы внутренних факторов и направленности эволюции, а потому она до сих пор вызывает наибольшие разногласия и разнотолкования, иногда и в телеологическом духе.

Видимо, нет смысла перечислять другие темы эволюционной теории, вызывающие споры. Но стоит повторить: разные точки зрения возникают либо при далеко зашедшей дифференциации знаний без их интеграции, и тогда каждый начинает судить «со своей колокольни», либо когда фактов не хватает или их трудно добывать, либо, напротив, когда их слишком много, а не хватает теоретических обоснований, либо, наконец, под влиянием внедрения в биологию небиологических наук со своими методами. Об этом, кстати, до сих пор не говорилось, и стоит привести коротенький пример.

В последнее время часто делаются попытки оценить эволюционное учение с позиции таких наук, как кибернетика и биофизика. Так, Ст. Бир, кибернетик, занимающийся системами управления производством, полагает, что на основе случайностей эволюция «протекала бы слишком медленно и слишком ненадежно, чтобы с их помощью можно было объяснить, как происходит какая бы то ни было адаптация». В управлении органической эволюции он видит те же системы предетерминированности и планирования, что и на производстве. Надо сказать, что другие его коллеги — Н. Винер, Р. Эшби — целиком поддерживают дарвинистскую «программу» со своих кибернетических позиций. Известны математические модели эволюции, построенные Эшби, которые подтверждают, что ее движущая сила — естественный отбор.

В заключение хочется сказать, что из всего многообразия эволюционных учений лишь теория естественного отбора сохраняет свое научное значение уже более века, продолжает разрабатываться далее и в настоящее время большинством исследователей признана основой исследования причинных механизмов эволюции. Но ее развитие на всем протяжении истории дарвинизма сопровождалось дискуссиями и выступлениями оппонентов, резко обострявших постановку еще не решенных вопросов. Чаще всего подобные обострения шли «на пользу делу», к тому же кое-какие из выводов оппонентов потом становились достоянием теории.

Автор: Б. С. Соколов.